在場內看到這個小習作,忍不住躍躍欲試。我不知自己有多久沒有執筆畫畫了,儘管我是讀設計的。(設計草稿或為了課業,一概不被我稱為畫畫)

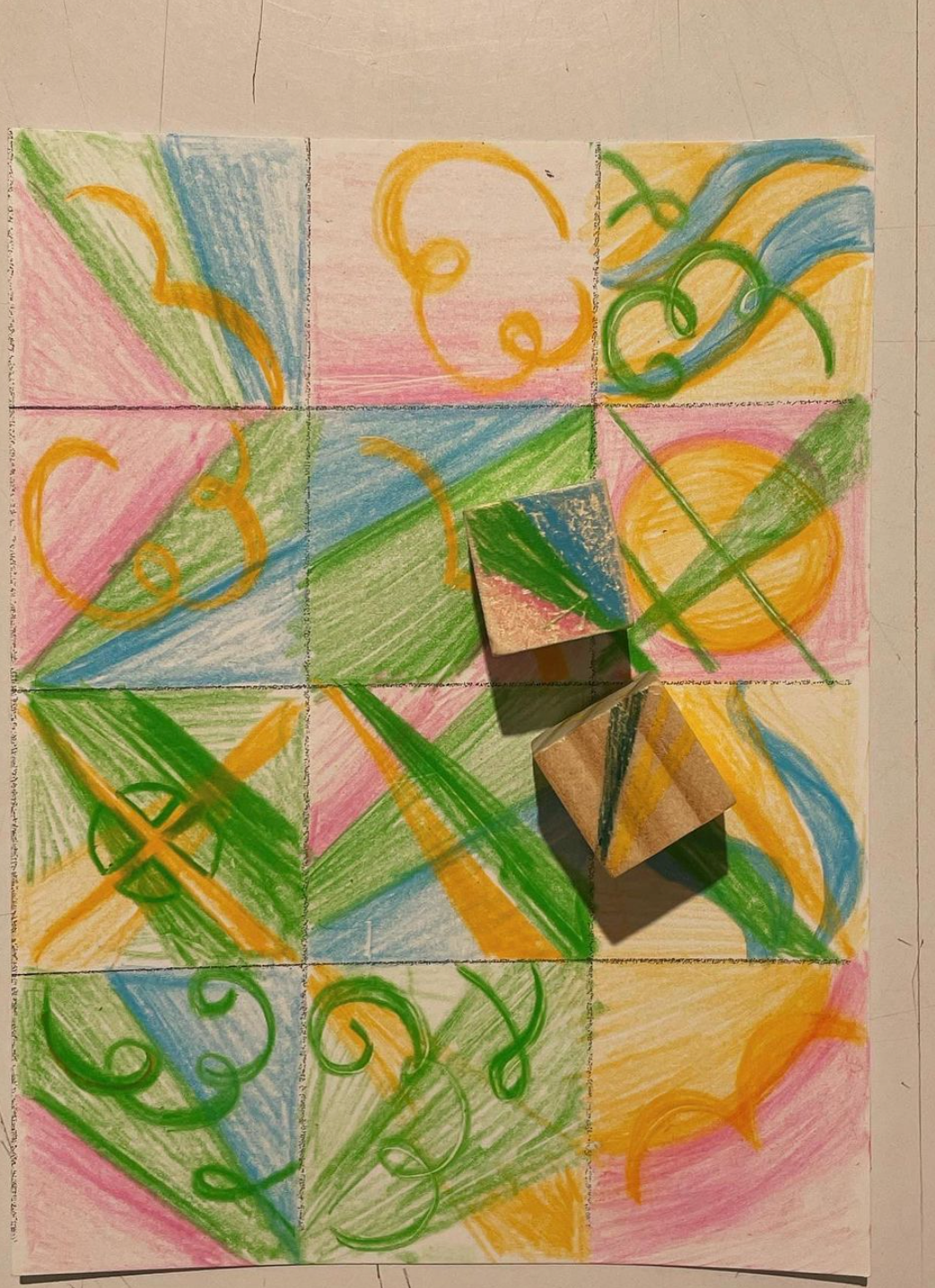

這個小習作需要利用兩顆木骰子創作,一顆畫線條,一顆填顏色,每一面可以相同,可以不同,沒有規則,只需順從直覺。畫完之後就輪流擲骰子,把擲出的一面畫在方格紙上。我偷出了當值時一些零碎的時間,終於大功告成,感到久違的滿足。

當你容許自己的身體去感受,放任思緒自由的流淌,最美的圖畫自然會出現。

—

分享一個作品背後的小插曲。本地藝術家白雙全為展覽計劃藝術顧問及策展人,因此經常在場內看見他的身影。

那天我如常坐在counter,他看到桌上放著的這兩顆骰子,說了句「畫得好靚」,我頓時受寵若驚,回答他「多謝」,他才恍然大悟說原來這是我的作品,不是故意見我在這裡為讚而讚的,實在太好笑了,不過我很高興,因為我的小習作被欣賞了。

在展覽裡的作品沒有高低之分,只有背後隱藏了怎麼樣的感受與故事。每個人的價值亦應該如此。而來到展覽的人則可以盡情探索自己與他人的感官宇宙,只要用心去感受,用五官去體驗。

我很喜歡整個展覽的概念,展覽展出「賽馬會『藝術有SENse』計劃」的發展歷程及成果,計劃是以藝術融入SEN服務,由本地藝術家與社工共同協作,設計各種課堂。而場內設有A-Z的26個「小習作」,習作均還原了SEN小組的藝術課堂,邀請來到的觀眾一同參與,用藝術作為「鑰匙」,連結SEN孩子的世界。我參與的這個「骰子遊戲」便是其中之一。

展覽除了富有資訊性,更是樂趣無窮,觀眾化身參加者,可以「睇」之餘更可以「玩」,所以場內「展品」也會隨著觀眾的參與而改變,很有意思。

—

早前聽了計劃其中一場新書發佈會,那時是我初次得知這個計劃,聽完第一個浮現在腦海裡的想法是這些藝術課堂除了面向SEN學童,有機會可以推廣至大眾嗎?近年藝術治療(Art therapy)興起,但未算普及,而在香港,藝術教育也不夠全面。

而去完這個展覽,我想我找到答案了。

在展覽裡,我觀察到無論是大人或小朋友,在參與小習作時都玩得很高興,而以我自己為例,雖然只是進行了一個小習作,但已經感觸很深,像是重拾小時候的無拘無束,回歸創作自由的本質。

這個展覽大概已經將藝術帶到大眾面前,打開大家對藝術的sense,也同時帶出SEN學童的sense,不愧如展覽之名「藝術有『SENse』」。

—

身為設計學生,又不禁套用設計的角度來思考了。

設計往往強調以人為本、與人協作,因此在project開始之先,除了進行各種research以尋找問題,也會訂立target audience,才能對症下藥,為後續的design strategy / execution建立方向。而這個展覽中的課堂設計原本是以SEN學童為對象,但當加入了體驗互動元素,將計劃成果帶到大眾面前,就變成一個共同參與的項目。這讓我想到有時候以不同的方式呈現,便能夠聯繫到意想不到的audience,令更多人能夠參與其中,創造更大的影響力。展覽的意義便在於此。

此外,這個展覽也重新讓我思考了這道問題:「設計與藝術,該要如何分辨?」。自中學讀Art起就已經聽過無數遍,坊間也有很多「標準答案」,對設計/藝術學生來說,可謂是一道非常「基本」的問題,但這條問題至今仍然不時讓我困惑,尤其是看到這個展覽的時候。

—

難得有展覽是我分享時依然進行中,所以大家趕快把握最後機會去參觀吧(建議預留整個下午,才足夠慢慢玩喔。去到建議先索取鑰匙,在場內找尋相應的圖案進行小習作~)

|藝術有「匙」:開啟SEN孩子的感官宇宙展覽

|20-31/5 1-7pm (28-29/5 延長開放 12-8pm)

|香港藝術中心 包氏畫廊 5/F

*具體內容與更新可參閱他們FB專頁 「賽馬會藝術有SENse」

—

1-3: 心靈地圖(骰子遊戲)

4: 遇上正在休息的人形/孩子躺在地下,其他組員以皺紋膠紙貼出人形

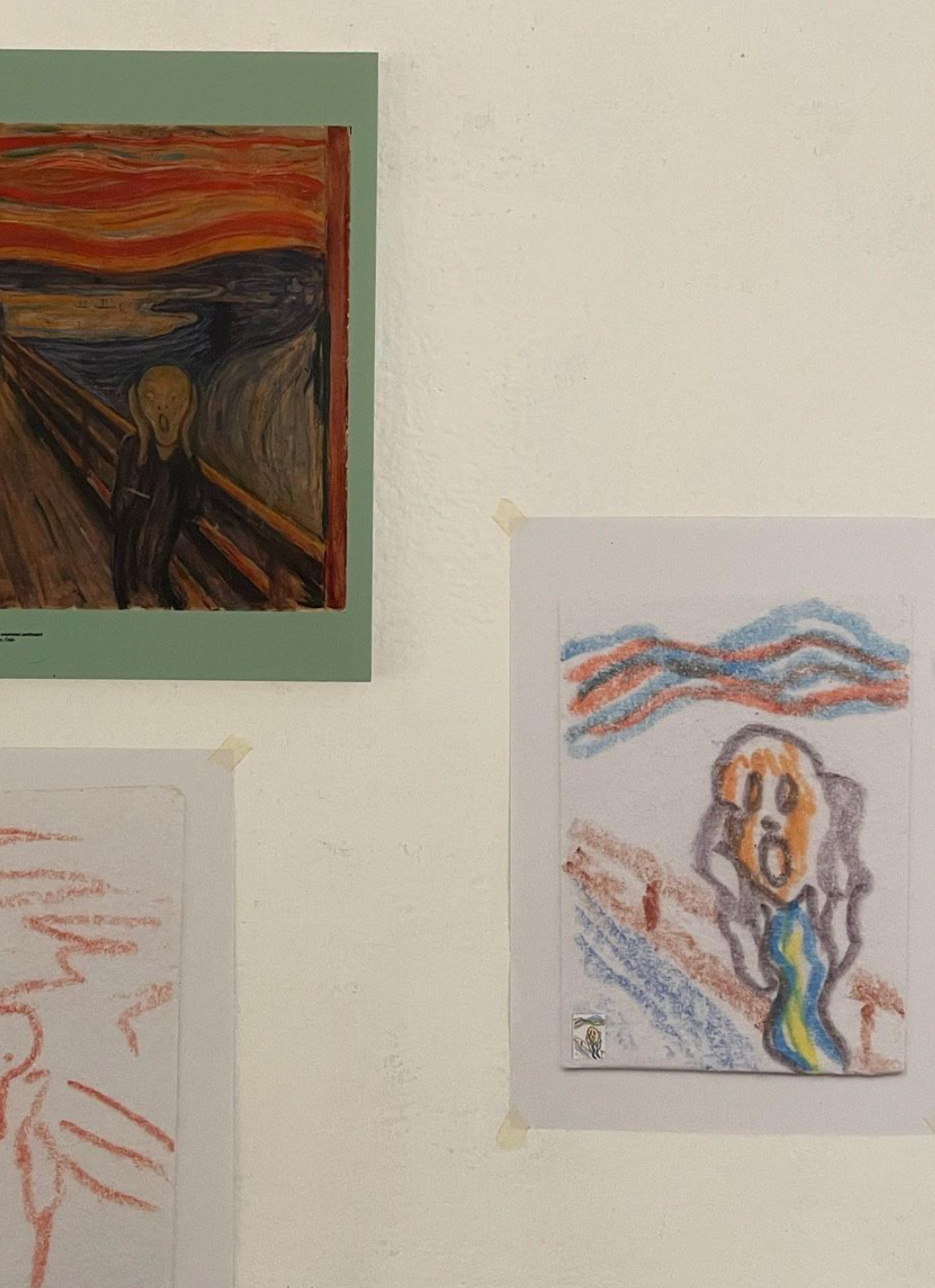

5: 忘了名字,內容是在手指大小的紙上仿畫名畫,策展人白雙全後來把作品放大,觀察當中的筆觸

6-7: 浴簾畫 /先在紙碟上畫上五官,再放大圖案畫在浴簾上

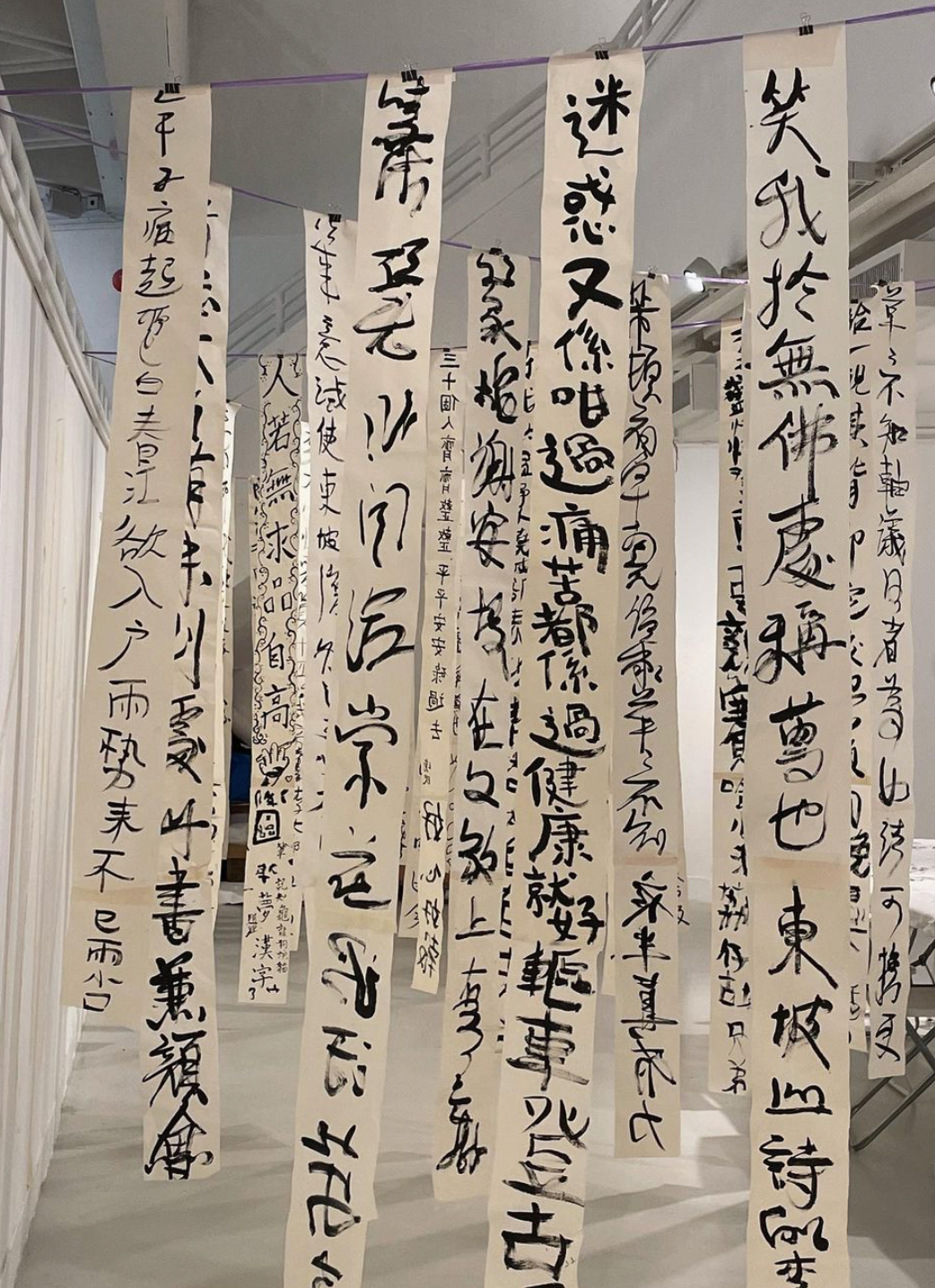

8: 心經簡林(書法森林)/融入身體能量寫書法,喜歡掛上去的視覺效果

9: 水澤之國

10: 生滿刺針的水果

—

#有感而發 #寫作 #文字創作 #句子分享 #繁體字 #生活記錄 #散文 #散文創作 #隨筆 #抒發 #展覽 #展覽資訊 #香港展覽 #hkart#hkculture #藝術有SENse #賽馬會藝術有SENse

這個小習作需要利用兩顆木骰子創作,一顆畫線條,一顆填顏色,每一面可以相同,可以不同,沒有規則,只需順從直覺。畫完之後就輪流擲骰子,把擲出的一面畫在方格紙上。我偷出了當值時一些零碎的時間,終於大功告成,感到久違的滿足。

當你容許自己的身體去感受,放任思緒自由的流淌,最美的圖畫自然會出現。

—

分享一個作品背後的小插曲。本地藝術家白雙全為展覽計劃藝術顧問及策展人,因此經常在場內看見他的身影。

那天我如常坐在counter,他看到桌上放著的這兩顆骰子,說了句「畫得好靚」,我頓時受寵若驚,回答他「多謝」,他才恍然大悟說原來這是我的作品,不是故意見我在這裡為讚而讚的,實在太好笑了,不過我很高興,因為我的小習作被欣賞了。

在展覽裡的作品沒有高低之分,只有背後隱藏了怎麼樣的感受與故事。每個人的價值亦應該如此。而來到展覽的人則可以盡情探索自己與他人的感官宇宙,只要用心去感受,用五官去體驗。

我很喜歡整個展覽的概念,展覽展出「賽馬會『藝術有SENse』計劃」的發展歷程及成果,計劃是以藝術融入SEN服務,由本地藝術家與社工共同協作,設計各種課堂。而場內設有A-Z的26個「小習作」,習作均還原了SEN小組的藝術課堂,邀請來到的觀眾一同參與,用藝術作為「鑰匙」,連結SEN孩子的世界。我參與的這個「骰子遊戲」便是其中之一。

展覽除了富有資訊性,更是樂趣無窮,觀眾化身參加者,可以「睇」之餘更可以「玩」,所以場內「展品」也會隨著觀眾的參與而改變,很有意思。

—

早前聽了計劃其中一場新書發佈會,那時是我初次得知這個計劃,聽完第一個浮現在腦海裡的想法是這些藝術課堂除了面向SEN學童,有機會可以推廣至大眾嗎?近年藝術治療(Art therapy)興起,但未算普及,而在香港,藝術教育也不夠全面。

而去完這個展覽,我想我找到答案了。

在展覽裡,我觀察到無論是大人或小朋友,在參與小習作時都玩得很高興,而以我自己為例,雖然只是進行了一個小習作,但已經感觸很深,像是重拾小時候的無拘無束,回歸創作自由的本質。

這個展覽大概已經將藝術帶到大眾面前,打開大家對藝術的sense,也同時帶出SEN學童的sense,不愧如展覽之名「藝術有『SENse』」。

—

身為設計學生,又不禁套用設計的角度來思考了。

設計往往強調以人為本、與人協作,因此在project開始之先,除了進行各種research以尋找問題,也會訂立target audience,才能對症下藥,為後續的design strategy / execution建立方向。而這個展覽中的課堂設計原本是以SEN學童為對象,但當加入了體驗互動元素,將計劃成果帶到大眾面前,就變成一個共同參與的項目。這讓我想到有時候以不同的方式呈現,便能夠聯繫到意想不到的audience,令更多人能夠參與其中,創造更大的影響力。展覽的意義便在於此。

此外,這個展覽也重新讓我思考了這道問題:「設計與藝術,該要如何分辨?」。自中學讀Art起就已經聽過無數遍,坊間也有很多「標準答案」,對設計/藝術學生來說,可謂是一道非常「基本」的問題,但這條問題至今仍然不時讓我困惑,尤其是看到這個展覽的時候。

—

難得有展覽是我分享時依然進行中,所以大家趕快把握最後機會去參觀吧(建議預留整個下午,才足夠慢慢玩喔。去到建議先索取鑰匙,在場內找尋相應的圖案進行小習作~)

|藝術有「匙」:開啟SEN孩子的感官宇宙展覽

|20-31/5 1-7pm (28-29/5 延長開放 12-8pm)

|香港藝術中心 包氏畫廊 5/F

*具體內容與更新可參閱他們FB專頁 「賽馬會藝術有SENse」

—

1-3: 心靈地圖(骰子遊戲)

4: 遇上正在休息的人形/孩子躺在地下,其他組員以皺紋膠紙貼出人形

5: 忘了名字,內容是在手指大小的紙上仿畫名畫,策展人白雙全後來把作品放大,觀察當中的筆觸

6-7: 浴簾畫 /先在紙碟上畫上五官,再放大圖案畫在浴簾上

8: 心經簡林(書法森林)/融入身體能量寫書法,喜歡掛上去的視覺效果

9: 水澤之國

10: 生滿刺針的水果

—

#有感而發 #寫作 #文字創作 #句子分享 #繁體字 #生活記錄 #散文 #散文創作 #隨筆 #抒發 #展覽 #展覽資訊 #香港展覽 #hkart#hkculture #藝術有SENse #賽馬會藝術有SENse