昨天上了一節課叫「生命之書」(Book of Life),是我上個學期自行報讀的,橫跨兩個學期進行,這是隸屬poly畢業要求的其中一個範疇—Service Learning。

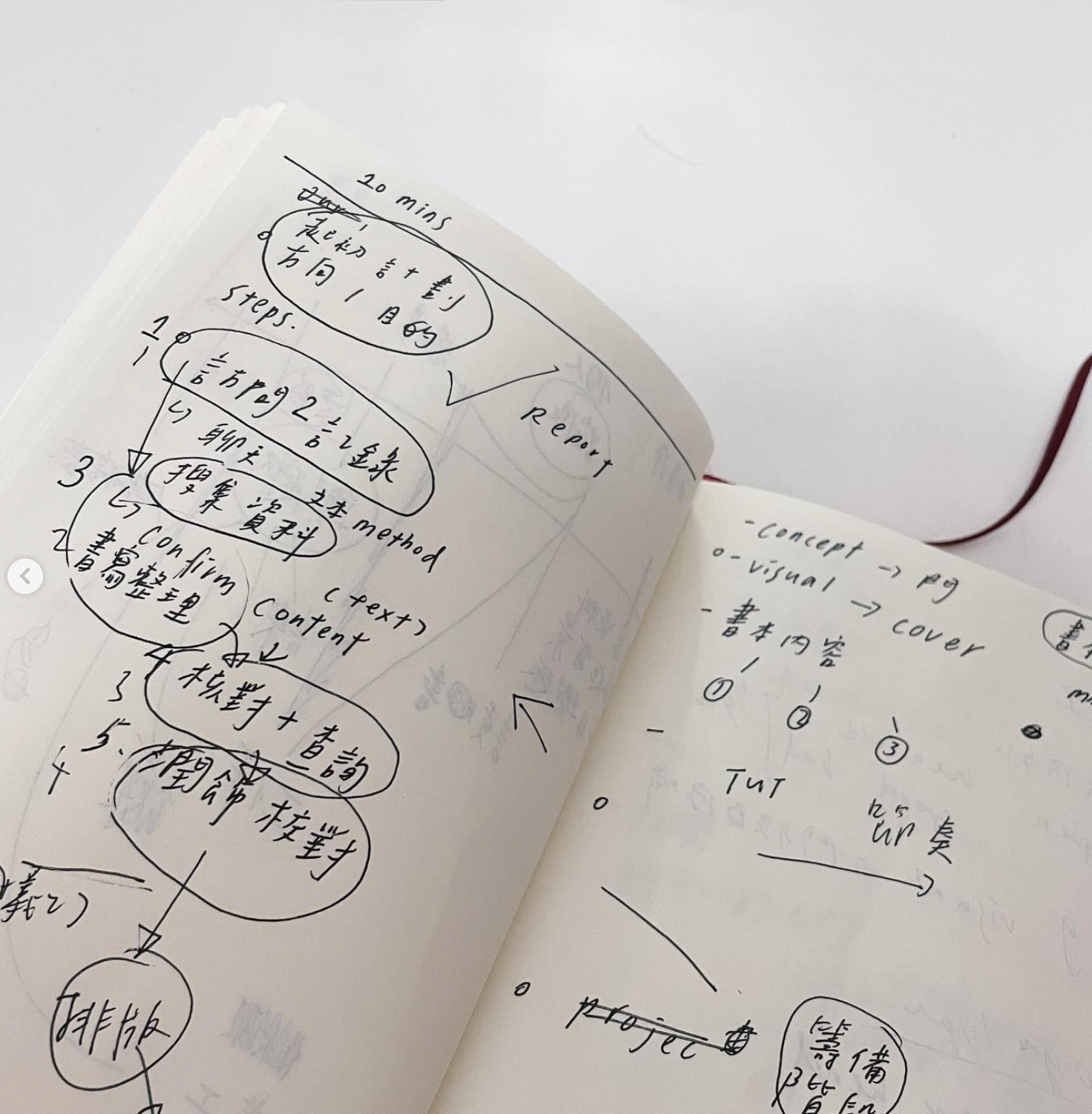

而這門課是由我的department(School of Design)所負責的。課程目標是為長者義工設計一本書,紀錄他的一生。上個學期已經與長者義工緊密接洽、採訪了一輪,今個暑假學期就進入書本製作階段。

昨天正是中期匯報天。我前天上了一整天的班,下班後有瑜珈班,回到家已經疲憊不堪,從凌晨兩點拼搏到六點預備匯報,睡了五小時就上學了。對於匯報,我總有些自己的執著:powerpoint必須是‘power’ ‘point’、簡潔有力、結構緊密,經過自己思考所練就。此外,匯報用的是中文,我要求自己中文用字必須精準,標題字數盡量相同。我費了很多時間在這些細節上。

最後帶著戰戰兢兢的心完成了匯報,但總覺得自己做得不好,有聽眾反應聽得不清楚,或許是我語速太快,人也焦急,忘了對方可能聽不清,尤其是上了年紀的老友記,禁不住自責起來。看到鄰組拿出一份又一份精美的dummy(書本試驗稿),內心滿是壓力,覺得自己進度落後。明明說好不要跟別人比較的,我還是忍不住責備自己。

—

課堂完結後,我與組內義工H閒聊,H問道 我最近忙碌嗎?這科的workload對我來說會很大嗎?我首次主動跟對方分享我在書店工作的事(準確來說,我是在社會企業工作,但通常為了方便會先這樣說)我簡單介紹了七份一書店的背景,也提到最新一期的書店 @1.7book.wanchai 早幾天才正式開業。

H聽見後便說:「現在還哪有人會看書?」「現在看書,別人會以為你痴線的。」接著他跟我分享以前的萬寧裡是有書賣的,我震驚不已,於是在想所以現在少了人看書,真的是因為科技進步而產生的轉變嗎?

—

晚上恰巧讀到獵人書店 @hunter.bookstore 的文章,當中談到「看書」、「閱讀」、「買書」是三個程度的事。對啊,其實現代人並不抗拒閱讀,在社群平台上,都是運用影音、文字傳遞資訊,內容質素另當別論,但起碼我們都有恆常閱讀的習慣。

回想個人經歷,我從初中開始接觸ig,在ig上關注了不少自媒體創作者,那時我不看書,但我經常閱讀,閱讀的內容塑造了極大部分的我。我一直持續在思考與學習。

因此我反問自己:為什麼閱讀非得要在書本裡進行?明明書本與網路也能獲得知識,結果是一樣的啊,這反而說出重點來,看書的重點正正在於過程。

我認為書本比起網路,最大的優勝之處就是去碎片化,看書令你專注投放時間、精力去認識一件事。一本書有著特定主題、篇幅與監控,相對上確保內容有一定的質素與深度。

此外,看書是一場感官體驗,紙張激發觸覺,文字啟發思考,是場結合生理與心理的活動。沒有科技產品的多元刺激,看書的當下會更加放鬆,回歸平靜。

每次看書也是一場旅程,我們帶著不同的動機翻開一本書,可能是自己近期需要的力量、渴望學習的人生課題,不如網路般被動灌輸。就算翻著同一本書,也會帶著不同的心境,進入與帶走的訊息隨著個人心境有所改變。

綜觀來說,透過不同媒介,都能達到同樣目的,重點在於過程,而過程不同也會帶來不同結果。選取哪一個媒介因人而異,無分高低,只是需要親自嘗試,才能了解自己需要,而需要會隨著時日轉變。看書還是有其必要。

—

∎ 後記:與長者義工H的對話

延續看書的討論,H認為少了人看書與科技的發展免不了關係。我不能斷定當中因素,但我只認為在書店工作以後,越發了解就越發現這片城市中,看書的人比自己想像中的人多,還有很多人熱愛看書、文藝創作,堅持思考求真。

我跟H分享了我的這番體會,他聽罷頻頻贊同,正如他熱愛西洋音樂那樣,從前以為這種音樂在香港比較冷門,但當你開始接觸,就會發現不是想像中的那回事了。

有趣的是我們說著沒有人看書,但也在做書。所以會不會是我們限制了書的定義,對書存有誤解,把它想得太狹窄?書不一定要多字,也不一定有學術成分。

H後來問我工作的書店是賣新書還是賣舊書,他很想找個地方安放家中的舊書,我便連 @1.7book.wontonmeen 一併介紹給他了。期待他有天會來探訪。

謝謝他這幾個月來的包容,亦謝謝他放心交給我們自由創作,令我心裡壓力放下了不少。匯報結束後簡單梳理了自己的心情,大概是因忙碌的事情太多導致分心不暇,沒辦法面面俱圓,我唯有想著該如何分配我的精力,總需要取捨。

—

「你看不見,或許只是你尚未看見。」

而我的分享就是希望令更多人看見,那些你平日未必看得見的事。

2022.06.18

—

#有感而發 #寫作 #文字創作 #生活記錄 #散文 #散文 #散文創作#隨筆 #短文 #抒發 #手寫文字 #手寫句子 #手寫分享 #書本 #書籍 #閱讀 #看書 #書店

而這門課是由我的department(School of Design)所負責的。課程目標是為長者義工設計一本書,紀錄他的一生。上個學期已經與長者義工緊密接洽、採訪了一輪,今個暑假學期就進入書本製作階段。

昨天正是中期匯報天。我前天上了一整天的班,下班後有瑜珈班,回到家已經疲憊不堪,從凌晨兩點拼搏到六點預備匯報,睡了五小時就上學了。對於匯報,我總有些自己的執著:powerpoint必須是‘power’ ‘point’、簡潔有力、結構緊密,經過自己思考所練就。此外,匯報用的是中文,我要求自己中文用字必須精準,標題字數盡量相同。我費了很多時間在這些細節上。

最後帶著戰戰兢兢的心完成了匯報,但總覺得自己做得不好,有聽眾反應聽得不清楚,或許是我語速太快,人也焦急,忘了對方可能聽不清,尤其是上了年紀的老友記,禁不住自責起來。看到鄰組拿出一份又一份精美的dummy(書本試驗稿),內心滿是壓力,覺得自己進度落後。明明說好不要跟別人比較的,我還是忍不住責備自己。

—

課堂完結後,我與組內義工H閒聊,H問道 我最近忙碌嗎?這科的workload對我來說會很大嗎?我首次主動跟對方分享我在書店工作的事(準確來說,我是在社會企業工作,但通常為了方便會先這樣說)我簡單介紹了七份一書店的背景,也提到最新一期的書店 @1.7book.wanchai 早幾天才正式開業。

H聽見後便說:「現在還哪有人會看書?」「現在看書,別人會以為你痴線的。」接著他跟我分享以前的萬寧裡是有書賣的,我震驚不已,於是在想所以現在少了人看書,真的是因為科技進步而產生的轉變嗎?

—

晚上恰巧讀到獵人書店 @hunter.bookstore 的文章,當中談到「看書」、「閱讀」、「買書」是三個程度的事。對啊,其實現代人並不抗拒閱讀,在社群平台上,都是運用影音、文字傳遞資訊,內容質素另當別論,但起碼我們都有恆常閱讀的習慣。

回想個人經歷,我從初中開始接觸ig,在ig上關注了不少自媒體創作者,那時我不看書,但我經常閱讀,閱讀的內容塑造了極大部分的我。我一直持續在思考與學習。

因此我反問自己:為什麼閱讀非得要在書本裡進行?明明書本與網路也能獲得知識,結果是一樣的啊,這反而說出重點來,看書的重點正正在於過程。

我認為書本比起網路,最大的優勝之處就是去碎片化,看書令你專注投放時間、精力去認識一件事。一本書有著特定主題、篇幅與監控,相對上確保內容有一定的質素與深度。

此外,看書是一場感官體驗,紙張激發觸覺,文字啟發思考,是場結合生理與心理的活動。沒有科技產品的多元刺激,看書的當下會更加放鬆,回歸平靜。

每次看書也是一場旅程,我們帶著不同的動機翻開一本書,可能是自己近期需要的力量、渴望學習的人生課題,不如網路般被動灌輸。就算翻著同一本書,也會帶著不同的心境,進入與帶走的訊息隨著個人心境有所改變。

綜觀來說,透過不同媒介,都能達到同樣目的,重點在於過程,而過程不同也會帶來不同結果。選取哪一個媒介因人而異,無分高低,只是需要親自嘗試,才能了解自己需要,而需要會隨著時日轉變。看書還是有其必要。

—

∎ 後記:與長者義工H的對話

延續看書的討論,H認為少了人看書與科技的發展免不了關係。我不能斷定當中因素,但我只認為在書店工作以後,越發了解就越發現這片城市中,看書的人比自己想像中的人多,還有很多人熱愛看書、文藝創作,堅持思考求真。

我跟H分享了我的這番體會,他聽罷頻頻贊同,正如他熱愛西洋音樂那樣,從前以為這種音樂在香港比較冷門,但當你開始接觸,就會發現不是想像中的那回事了。

有趣的是我們說著沒有人看書,但也在做書。所以會不會是我們限制了書的定義,對書存有誤解,把它想得太狹窄?書不一定要多字,也不一定有學術成分。

H後來問我工作的書店是賣新書還是賣舊書,他很想找個地方安放家中的舊書,我便連 @1.7book.wontonmeen 一併介紹給他了。期待他有天會來探訪。

謝謝他這幾個月來的包容,亦謝謝他放心交給我們自由創作,令我心裡壓力放下了不少。匯報結束後簡單梳理了自己的心情,大概是因忙碌的事情太多導致分心不暇,沒辦法面面俱圓,我唯有想著該如何分配我的精力,總需要取捨。

—

「你看不見,或許只是你尚未看見。」

而我的分享就是希望令更多人看見,那些你平日未必看得見的事。

2022.06.18

—

#有感而發 #寫作 #文字創作 #生活記錄 #散文 #散文 #散文創作#隨筆 #短文 #抒發 #手寫文字 #手寫句子 #手寫分享 #書本 #書籍 #閱讀 #看書 #書店